Jacques Henric : « La boxe porte avant tout notre rapport à la mort »

Boxe

Ce 1er septembre 2016, est paru aux Éditions du Seuil, dans la collection Fiction&Cie, un livre de Jacques Henric, "Boxe", qui sera suivi en novembre par un Art press 2 consacré à la boxe. Un livre passionnant. Un livre de combat. Le style de Boxe : rapide, précis, swing et direct. Souvent en dessous de la ceinture, mais sans coup bas. « L’écriture supposerait la guerre ? La guerre, la boxe ? La boxe, l’écriture ? L’écriture, la boxe ? Cercle vicieux ? Mais l’histoire de l’homme, me soutiendrait quelque père trappiste, n’a-t-elle pas commencé par un vice de fond, la fameuse disposition originelle au mal ? » (p. 221). Je ne sais pas si on l’a déjà remarqué, mais il y a du Francis Bacon chez Jacques Henric. Même intérêt, entre autres, pour les corps sexués, la corrida et la boxe dont le peintre disait : « La corrida est comme la boxe : c’est un apéritif merveilleux pour l’amour. » D’où le choix que j’ai fait d’illustrer cet article de trois oeuvres ou dessins du peintre.

Écrivain et essayiste, Jacques Henric, dans son dernier livre, magnifie la boxe. Sa fascination récente pour ce sport sert de fil rouge aux souvenirs et à la réflexion. Partant du premier coup reçu jusqu’à l’histoire souvent tragique de ces sportifs, l’ancien rédacteur des « Lettres françaises », de « Tel quel » et, aujourd’hui, d’« Art Press » médite sur la mort, le corps et l’évolution de nos sociétés.

HD — Une rencontre avec Jean-Marc Mormeck serait le point d’origine de votre livre « Boxe ». De quand date votre attrait pour ce que vous nommez cet « art-sport » ?

JACQUES HENRIC - Ce sport ne m’intéressait peu. J’en ignorais à peu près tout, jusqu’au nom de Mormeck. Des amis communs nous ont présentés. Je dois admettre que cela relève du hasard. II cherchait un écrivain pour accompagner son dernier combat, qui devait se dérouler a Kinshasa Le projet m’intéressait. J’ai pu me rendre compte à quel point il était connu. Lors de nos déplacements ou rencontres, la foule s’amassait. J’ai nourri une curiosité. Mon éditeur était disposé à prendre en charge les frais. Malheureusement, le combat n’a jamais eu lieu. La mafia reste présente. Dans un premier temps, je me suis intéressé à sa biographie. J’ai ensuite vu ses matchs grâce à Internet. Le spectacle m’a happé. J’ai enchaîné les matchs et les livres sur le sujet de la boxe durant 2 ans. Il serait néanmoins prétentieux de prétendre connaître la boxe.

HD - À cet instant, vous rêvez-vous en Norman Mailer ?

J.H. - (Rires) J’ai les pieds sur terre. Toutefois l’idée de se rendre à Kinshasa pour un match de boxe m’aurait changé d’un milieu littéraire qui m’agace beaucoup. Je désirais un autre espace qui n’est pas moins « littérature ». II demeure un reste de romantisme qui voudrait que l’écrivain risque sa vie. Ce discours est abject. Le rapport à la mort n’est jamais littéraire. Il se trouve pour l’exemple sur un ring ou dans une corrida certainement pas attablé à un bureau.

HD - Votre démarche tourne donc le dos à la littérature pour affronter le risque vrai…

J.H. - En somme. J’ai vu toutefois des corrélations. Très modestement, j’ai toujours considéré, selon mes moyens, la littérature comme une forme de combat. Je me bats avec les mots comme Mormeck avec ses poings. Nombre de boxeurs ont reconnu combattre, faute d’écrire. La différence réside dans les sommes en jeu. En une soirée un boxeur peut gagner des millions de dollars. Aucun sport ne permet de gagner autant aussi vite. Le drame s’exprime toutefois dans la manière d’être milliardaire le soir et ruiné, voire SDF, le lendemain. Nombre de boxeurs ont fini clochards sans compter la maladie précoce ou les infirmités. Certes les noms restent, mais n’oublions pas leur biographie. D’autant que l’origine sociale est à souligner. La boxe est un outil pour tenter de se sauver socialement. Les récents jeux Olympiques vont peut-être redonner de l’importance à ce sport.

HD - On sent chez vous une forme de fascination…

J.H. - Je peux admettre que l’identité nationale est bidon, mais quand je vois des Français de toute origines représenter leur pays et que je vois les émotions qu’ils ressentent ou procurent j’estime que le symbole est formidable. Au lieu de sans cesse parler d’intégration, regardons un peu nos boxeurs. Par ailleurs, la boxe porte avant tout notre rapport à la mort. II existe une forme d’humiliation dans le K.-O. Nombre de boxeurs sont morts sur le ring et nombre d’enterrements se déroulent dans l’indifférence.

HD - Réflexion, citations récit autobiographique, histoires d’hommes et de la boxe. Votre livre se veut protéiforme. Comment le jugez-vous ? C’est la rencontre avec Jean-Marc Mormeck, champion, haut fonctionnaire et depuis mars délégué interministériel à l’égalité des citoyens d’outre-mer, qui a conduit l’écrivain « à se battre avec ses mots comme Mormeck avec ses poings ».

J.H. - Mon livre est tout sauf un précis de boxe. II porte de manière la plus évidente le rapport au corps. Je suis incapable d’écrire des « romans-romans ». Le genre roman est aujourd’hui caduc. Les grands romans américains ou français des XIXe et XXe siècles ont aujourd’hui disparu. II suffit de jeter un œil a la rentrée littéraire. Nous sommes partagés entre l’autofiction et la nouvelle mode qui consiste à relater des faits divers ou se mettre dans la « peau de ». Je garde un lien viscéral avec les avant-gardes et le surréalisme. Mes livres mêlent autobiographie, références littéraires et journal intime.

HD - Ce sport développe-t-il chez vous l’introspection ou au contraire s’agit-il d’un sport-monde ?

J.H. - La boxe englobe. Elle résume l’aventure. Il s’y trouve le pire comme le meilleur. On y trouve autant de haine que de générosité. Il s’exprime sur les quelques mètres carrés du ring, toute la tragédie du monde. Il est peu étonnant d’ailleurs de constater que la boxe puise ses racines dans L'Antiquité. Par ailleurs, je note que les deux plus grands livres sur la boxe ont été écrits par des femmes. À savoir Joyce Carol Oates - avec « De la boxe » - et Pascale Bouhé avec « Boxing Parade ».

HD - Justement, votre premier coup de poing, reçu enfant dans la figure, structure votre livre…

J.H. - L’événement est en soi oublié et sans importance. Toutefois dès la rédaction de ce livre sur la boxe, il m’est revenu. Je n’ai jamais été bagarreur. Peut-être que cette « lâcheté » a défini ma vie. J’aurais aimé être physiquement fort. J’ai vécu ce coup comme une humiliation. Et brusquement mon attrait soudain pour ce sport a réveillé en moi des souvenirs aussi graves ou dérisoires soient-ils. L’écriture autorise l’imprévu et les connexions. Ce sport permet un retour sur soi et sur l’histoire. Je me plais à citer Isidore Ducasse : « Chaque chose vient à son tour, telle est son excellence. » D’une rencontre surgit un univers entier.

Propos recueillis par Lionel Decottignies

Jacques Henric avec "Boxe" aux Editions du Seuil.

L’Heure bleue, Laure Adler

vendredi 7 octobre 2016

Jacques Henric avec "Boxe" aux Editions du Seuil.

Avec les voix de Céline, Sollers, Mormec, Ali (et Cassius Clay).

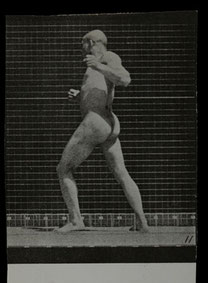

Image de la séquence « L’ombre du boxeur »,

extraite de The Human Figure in Motion, d’Eadweard Muybridge, 1955.

Francis Bacon, Etude d’un corps humain d’après Muybridge, 1988.

Critiques

Ça s’appelle Boxe

Pierre Jourde

Ça s’appelle Boxe. Ça vient de sortir. Vous n’en avez guère entendu parler parmi les livres de la rentrée littéraire, et c’est dommage, on se demande bien pourquoi, à chaque rentrée, tout le monde parle de tel livre, et pas de tel autre, qui le vaut bien. Ça s’appelle Boxe, et bien sûr, un amateur de sports de combat comme votre serviteur ne pouvait que se jeter dessus. Le livre est de Jacques Henric, que j’évoquais dans ma précédente chronique.

Les grands romanciers américains écrivent volontiers sur la boxe : Jack London, James Ellroy, Norman Mailer, Joyce Carol Oates… En France, il y a Philippe Aronson, Alexis Philonenko, Aya Sissoko, Alban Lefranc, Daniel Rondeau, par exemple, mais ça reste plus confidentiel.

Jacques Henric fréquente des boxeurs professionnels, comme Christophe Tiozzo. Le livre est né de sa rencontre avec Jean-Marc Mormeck, plusieurs fois champion du monde des lourds-légers dans les années 2000. Mais, comme d’habitude chez Henric, et cela fait tout l’intérêt de ses livres, Mormeck est prétexte à un mélange des genres, essai, autobiographie, biographies, c’est une flânerie brillante où se mêlent souvenirs d’enfance, réflexions sur la violence, la mort, la peur, le racisme, etc. On voit passer Jake La Motta, Tyson, Sonny Liston, Mohamed Ali, David Haye, Jack Johnson, Wladimir Klitshko et bien d’autres, moins connus, au parcours parfois étonnant, tel Johann Trollman, boxeur allemand d’origine gitane, déporté à Neuengamme, obligé de boxer pour ses bourreaux et abattu par un SS. On voit aussi passer Camus, Bernanos et Jack-Alain Léger. On redécouvre l’ahurissant racisme qui accompagne l’ascension des premiers grands boxeurs noirs aux Etats-Unis. Qu’est-ce qu’un corps de combattant ? Quelles sont les relations entre boxe et littérature ? Entre boxe et sexe ? Autant de questions traitées par ce livre passionnant.

Francis Bacon, Fallen Figure. 1957–1961.

Droit dedans

Le livre d’Henric commence fort et sans blabla : « Photo datée du 6 juin 2013, 17 h 40. Cour de la Fabrique. L’homme est pris de dos. Il se dirige vers la porte cochère ouvrant sur la rue de Reuilly. Une masse impressionnante. Sous la chemise de lin blanche, on devine un corps d’une puissance inhabituelle ». Déjà le Boxeur Jean-Marc Mormeck (« The Marksman ») est sur le ring. L’auteur aussi. Ou presque : « je me vois déjà en Norman Mailer, au bord du ring, carnet de notes à la main ». Mais il ne s’agit pas d’une simple hagiographie. Henric est présent non seulement comme « écrivant » mais acteur de Boxe.

Au départ et pour le réanimer, « Une photo de vacances. Plage de Concarneau ». L’auteur y est gamin ou plutôt « gringalet qui ne semble pas particulièrement heureux d’être là, pieds nus sur le sable, affublé d’un slip mouillé qui lui pendouille entre les jambes. Fait-il la tête, parce que, désireux d’aller pêcher la crevette avec le filet qu’on vient de lui acheter, on l’oblige à poser pour une photo ? ». Entre cet enfant et la rencontre de l’auteur d’un âge mûr avec un héros, tout un arsenal d’images d’anciens champions vus dans Le Miroir des Sports et autres journaux des 50’ et 60’ jusqu’à des images plus vieilles : Jack Johnson qui « le 4 juillet 1910 à Reno, dans le Nevada, termine le match avec un crâne remodelé comme une glaise malaxée par les doigts d’un Rodin » puis par retour avant Marcel Cerdan, Ray Famechon, Joe Frazier, Dale Brown « devenu un tel informe magma sous les coups d’un Mormeck au mieux de sa forme ».

Henric en remonte « un corps/une masse/un poids/une étendue/un volume » qu’il faut toujours tenter de garder. Le poids surtout, cette bataille de tous les jours et que

l’auteur à sa façon redoute. Certes, l’auteur n’a pas à sacrifier au footing, au saut à la corde, aux bains de vapeur ou autres étuves. Mais à partir de là, l’histoire de la boxe prend

d’autres dérives jusqu’à « George Gordon Byron, dit Lord Byron. Poète boiteux, et passionné de boxe. Il la pratiqua souvent en s’entraînant avec son valet, et sur un drôle de ring,

la paille d’une écurie ».

Le livre est donc l’occasion de mini biographies précieuses d’icônes magnifiques d’un sport qui ramène au mal, à la violence, au racisme, au sexe voire à la religion, la guerres, les

génocides. Néanmoins, le livre permet tout autant à l’auteur la recherche du temps perdu de l’enfance et de l’adolescence. Ils font ce que l’auteur est devenu et qui il est. Ici avec Mormeck

comme sparring-partner. Tout est O.K. et rien K.O. Décapant.

jean-paul gavard-perret, lelitteraire.com

Francis Bacon, Fallen Figure with Arms Up. 1957–1961.

Comment la violence doit s’accompagner de grâce

Olivier Rachet

Dans son dernier roman intitulé Boxe, l’écrivain et photographe Jacques Henric nous rappelle la distinction que les grecs établissaient entre deux types d’affrontement : le terme polemos servant à désigner tout combat ou corps-à-corps dans lesquels tous les coups sont permis, « tous les moyens sont bons pour vaincre l’adversaire » et celui d’agôn se référant à un affrontement pouvant, certes, conduire aussi à la mort mais doté de règles strictes. Luttes fratricides, combats spirituels : ne redécouvrons-nous pas ce que les anciens connaissaient déjà, à savoir la permanence de la guerre et du pugilat. On croit à tort que les grecs, en inventant la démocratie, auraient donné naissance aux débats d’idées et à la continuation de la guerre par d’autres moyens. On oublie trop souvent que les civilisations les plus reculées ont toujours pensé la guerre et le conflit comme éléments moteurs des rapports humains. Qu’on relise pour s’en convaincre les traités de divination ou les manuels militaires chinois. De Sun Tsé à Clausewitz, en passant par Machiavel, l’idéalisme pacifique qui est devenu aujourd’hui le nôtre — qu’il soit placé sous l’égide des droits universels et inaliénables de l’homme ou sous celui d’une pensée humanitaire se berçant d’illusions concernant l’infinie petitesse des pulsions humaines — à trop vouloir s’aveugler sur la fatalité des rapports de force ne sait plus identifier la guerre lorsqu’elle s’abat sur nous, un certain mois de janvier 2015 ou un vendredi 13 novembre, de sinistre mémoire.

La boxe donc. Jacques Henric n’est pas le premier écrivain à clamer la passion qui est la sienne d’un sport qui, à l’image du rituel de la corrida, libère autant les énergies qu’il ne sublime le déferlement de violence que des règles strictes encadrent. Colette, Brecht, Norman Mailer ayant chroniqué le combat célèbre ayant opposé, à Kinshasa, Mohamed Ali à George Foreman, Hemingway, Keats, Cendrars jusqu’à Joyce Carol Oates, on ne compte plus les écrivains qui ont cherché à mesurer leur pratique d’écriture à la pugnacité d’affrontements devenus légendaires. Au- delà de l’analogie entre le combat d’idées et le corps-à-corps ou de la menace qui, selon Michel Leiris, pèserait sur le choix de toute écriture autobiographique qui serait confrontée à ce que représenterait pour le torero une corne aiguisée de taureau, l’écrivain est doté, à l’image du boxeur, d’un corps physique toujours plus ou moins confronté à la violence du monde qui l’entoure. « Quel corps intime peut naître d’un corps physique qui n’a pas fait face ? » se demande avec justesse Henric qui revient, de façon lancinante mais non dépourvue d’humour, sur un épisode de son enfance au cours duquel un camarade de classe lui envoya, sans raison apparente, un coup de poing en pleine figure. A chacun sa chute première, à chaque écrivain une expérience initiatique du désarçonnement. Il n’est d’ailleurs pas anodin qu’une citation de Saint-Paul apparaisse en épigraphe du roman, lui dont la chute de cheval, sur le chemin de Damas, le conduira à se convertir : « Je fais du pugilat, écrit-il dans l’Epître aux Corinthiens, sans frapper dans le vide. Ainsi je boxerai. »

Les écrivains, à l’image des boxeurs, sont d’ailleurs friands de pseudonymes. Il est plaisant d’imaginer dans une même constellation de corps glorieux les noms de Stendhal, de Céline, de George Orwell ou de Voltaire avec ceux de Marcel Cerdan surnommé « le bombardier marocain » ou celui de Jake la Motta plus connu sous l’appellation de « taureau du Bronx ». Mais c’est surtout cet affrontement final entre la vie et la mort, qui n’est peut-être que l’autre nom de la métaphysique, qui rapproche les écrivains des plus illustres des boxeurs. Si les figures de Tyson, Frazier, Foreman, Bénichou se disséminent tout au long du livre, la figure marquante de la boxe française autour de laquelle se compose le roman n’est autre que celle de Jean-Marc Mormeck, né en 1972 à la Guadeloupe, et arrivé en métropole à l’âge de six ans. Champion du monde dans la catégorie des lourds-légers, cet athlète imposant a connu, à l’image de nombre de ses compères, des moments d’ascension aussi vertigineux que purent être abyssaux les moments de déchéance, notamment au contact de la figure tout droit sortie d’un film de Scorsese du matchmaker américain Don King, à l’existence sulfureuse. Le microcosme flamboyant qu’est le monde de la boxe devenant, sous la plume de Jacques Henric, l’allégorie d’un monde croyant autant à la résurrection des corps qu’à la puissance de l’argent, célébrant avec autant d’ardeur les vertus de l’effort physique que se fourvoyant dans les manigances les plus sordides. Tout combat de boxe est à sa façon un mini drame shakespearien, un théâtre de la cruauté où « l’énergie est un vide entièrement disponible », où l’on affronte la question qui taraude l’auteur tout au long de ces pages flamboyantes : quelle sera notre dernière réaction face à l’abîme de notre propre mort ?

La figure de Philippe Lançon dont on a su qu’il avait interposé une main entre son visage et l’arme de son agresseur, lors des tueries de Charlie Hebdo, côtoie celle de ce boxeur tzigane tombé dans l’oubli : Johann Wilhelm Trollmann, tué par un SS au camp de concentration de Neuengamme. « Comment meurt l’innocent ? » s’interroge celui qui déjà dans ce superbe roman de la traversée lumineuse de l’enfer de la maladie La Balance des blancs se demandait quel regard porter sur la mort à l’oeuvre, au cœur même de notre existence ou combien de temps mettait une femme pour mourir d’une balle dans la tête. « Comment meurt l’intellectuel agnostique et le philosophe athée que nulle transcendance n’exhausse ? ».

Peut-être faudrait-il se contenter de faire ce que l’on maîtrise le mieux : écrire une page, prendre une photographie, accorder les sons et les sens de ses instruments de prédilection. S’apprêter à prendre « un instantané de ce qu’est la cohésion du monde quand il s’efface », comme l’écrivait admirablement Jacques Henric, à la fin de La Balance des blancs. Eros contre Thanatos, en somme.

Olivier Rachet, olrach.overblog, 8 septembre 2016

Jean-Marc Mormeck, l’intranquille

France Culture, A voix nue, 4 au 8 avril 2016.

Le boxeur, comme le chat, a plusieurs vies. En raccrochant les gants, en 2014, Jean-Marc Mormeck a mis un terme à l’une des siennes, la plus éclatante peut-être, l’avenir le dira.

Face à la romancière Marie Desplechin, passionnée par son sujet, le boxeur six fois champion du monde refait le match de sa vie. L’itinéraire exceptionnel d’un colosse sensible et lucide, de la Guadeloupe jusqu’aux rings les plus prestigieux.

Quand la romancière Marie Desplechin propose à France Culture de mener une série d’entretiens avec le boxeur Jean-Marc Mormeck, la station accepte immédiatement. L’homme est une légende : avant d’abandonner les gants en 2014, il fut six fois champion du monde dans la catégorie des lourds-légers, affichant trente-sept victoires pour seulement six défaites. Du ring à la politique, il n’y a qu’un pas, que le quadragénaire franchit en mars - acceptant le poste de délégué pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer. C’est à France Inter,

il y a peu, que l’écrivaine le rencontre pour la première fois. Tous deux sont invités par Philippe Collin dans son émission L’œil du tigre.

« Là, ça m’a sauté aux oreilles, se souvient-elle. Ce grand boxeur raconte les histoires génialement... »

Miles Davis au Gleason’s Gym dans le Bronx, 1970.

Miles Davis, A Tribute to Jack Johnson

6 mars 1970, Fillmore East.

Miles Davis (trompette), Wayne Shorter (saxo), Chick Corea (clavier), Dave Holland (bass), Jack DeJohnette (batterie), Airto Moreira (percussions).

Extraits (montage). Avec des images de combats du « bad nigger » et, notamment, de ceux contre Tommy Burns le 26 décembre 1908 à Sydney (Australie), où il remporta son 1er titre de champion du monde, contre Stanley Ketchel le 16 octobre 1909 à Colma (Californie) et, à la fin de la séquence, contre James Jackson Jeffries le 4 juillet 1910 à Reno (Nevada).

La musique fut utilisée pour le film sur Jack Johnson réalisé par le promoteur de combats de boxe William Cayton (1970, 90’) avec d’autres musiciens (le saxophoniste Steve Grossman, le guitariste John McLaughlin, l’organiste Herbie Hancock, le bassiste Michael Henderson et le batteur Billy Cobham).

L’un des morceaux de l’album - Yesternow - se termine par un caméo vocal de l’acteur afro-américain Brock Peters prononçant une des plus fameuses phrases dites par Jack Johnson : « I’m Jack Johnson, heavyweight champion of the world ! I’m black ! They never let me forget it. I’m black all right ; I’ll never let them forget it. » En français : « Je suis Jack Johnson, champion du monde poids lourds ! Je suis Noir ! Ils ne me laisseront jamais l’oublier. Je suis Noir, ça, c’est vrai, et je ne les laisserai jamais l’oublier. »

Miles écrit dans son « Autobiographie » :

Ce printemps-là [1970], j’ai enregistré « Jack Johnson », disque et bande sonore d’un film sur la vie de ce boxeur. La musique était faite à l’origine pour Buddy Miles, le batteur,

mais il n’est pas venu. À l’époque où j’ai écrit ces thèmes, je m’entraînais au Gleason’s Gym avec Bobby McQuillen, qui se faisait désormais appeler Robert Allah (il était devenu musulman). Bref,

j’avais ces mouvements de boxeur en tête, ce glissement des pieds si caractéristique. Presque comme des pas de danse, ou le bruit d’un train. En fait, ça me donnait l’impression d’être dans un

train lancé à 130 kilomètres/heure, avec ce rythme qu’on entend se répéter à cause de la vitesse des roues qui touchent le métal, le plop-plop, plop-plop, plop-plop des roues passant sur la

jointure des rails. Cette image de train surgissait dans ma tête quand je pensais à un grand boxeur comme Joe Louis ou Jack Johnson. Quand un poids lourd s’avance vers vous, c’est un véritable

train…

Puis, dans ma tête, la question est devenue : cette musique est-elle assez noire, a-t-elle un rythme noir ? Est-ce que je peux faire que le rythme de train devienne un truc

noir ? Jack johnson dan serait-il là-dessus ? Il faut dire que Jack Johnson aimait faire la fête, aimait s’amuser et danser. C’est James Finney, mon coiffeur - et celui de Jimi Hendrix

- qui a donné son titre à l’un des thèmes, Yesternow.

Finalement, la musique a collé parfaitement au film. Mais quand le disque est sorti, il a été enterré. Aucune promotion. À mon avis, parce que c’était une musique sur laquelle on pouvait

danser. Et aussi parce qu’on y trouvait beaucoup de choses que jouaient les musiciens de rock blancs : les gens ne voulaient pas qu’un musicien de jazz noir fasse ce genre de musique. Enfin,

les critiques ne savaient pas par quel bout le prendre. Alors Columbia n’a fait aucune promotion. Beaucoup d’artistes de rock l’ont entendu, n’en ont pas parlé publiquement, mais sont venus me

dire qu’ils l’adoraient. Début 1970, en enregistrant Duran, je me suis dit que je tenais un hit. Mais Columbia ne l’a sorti que bien plus tard, en 1981. Duran tenait son titre de Roberto Duran,

le grand champion de boxe panaméen. (p. 335)